2020-03-12

心肌梗死是冠心病中最为严重的一种表现形式,虽然目前临床上对于心肌梗死的病人可以通过放支架开通血管,显著降低病死率,但其实并不能改善病人远期心功能预后,而且目前临床上也没有逆转这种远期预后效果明确的药物。

作为南京医科大学毕业的心内科博士(现为东南大学附属中大医院心内科医生),范燚医生深知医学领域的很多难题都需要医生基于临床经验不断探索、不断发现,有价值的研究不仅源于临床,更将推动临床问题的解决。

她作为第一作者最新发表于心血管领域顶级刊物《CIRCULATIONAHA》(IF=23.1)上的文章《Phosphoproteomic analysis of neonatal regenerative myocardium revealed important roles of CHK1 via activating mTORC1/P70S6K pathway》(南京医科大学一附院心内科王连生教授、生殖医学国家重点实验室郭雪江教授为该研究论文的共同通讯作者),从冠心病心肌梗死后临床治疗的难点和研究的热点心肌再生入手,解析心肌再生过程的激酶-底物调控网络,发现并验证心肌再生关键激酶CHK1的功能和机制,未来将借助水凝胶包裹心肌特异性活性蛋白激酶CHK1,希望达到蛋白激酶持续释放,促进心梗后心肌再生从而改善心梗患者临床预后的效果。

王连生教授课题组合影,前排左三为范燚博士

面临着临床与科研的双重压力,这样一篇高分文章,从开始研究到最终发表历经长达4年的时间,但成功始于坚持,为研究付出的巨大精力以及科学有效的研究方法,是缺一不可的双重因素。

必然+偶然——研究方向的灵感起源

从本科到硕士再到博士,范燚一直在南京医科大学从事医学相关的科学研究。

她入门很早,大学期间便开始从事遗传进化和生物信息学交叉学科的探索,本科已发表过多篇SCI论文和核心期刊论文,并获得过全国学术比赛大奖,这些科研经历为她硕博期间的研究打下了坚实的基础,也让她在众多的研究方向中逐步确定自己对心血管领域的兴趣。

范燚博士参加美国AHA会议

而从事新生心脏内源性再生方向的灵感,则源于2011年发表于Science上的一篇研究,这篇研究首次发现并验证了新生小鼠心脏损伤后存在瞬时再生能力。在当时,对于新生小鼠心脏损伤再生模型的构建工作在国内尚未广泛开展,范燚所在的王连生教授课题组率先开始探索,经历了半年时间的摸索后构建成功,后来获得了生殖医学国家重点实验室沙家豪、郭雪江教授的指导和支持,最终得以顺利开展后续研究。

择定新生小鼠心脏再生——在前沿研究领域填补空白

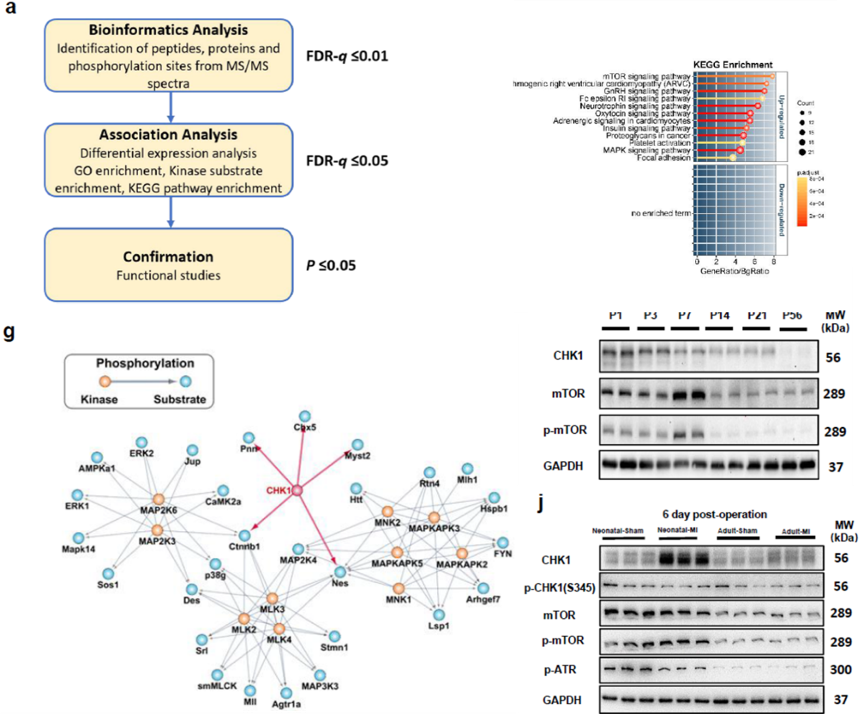

范燚博士最新发表的这篇文章主要基于新生小鼠在心梗损伤后激活的内源性心肌再生这样一个模型,在国内外率先应用定量磷酸化蛋白组学技术去解析再生过程中再生心肌里激酶-底物调控网络,并首次提出CHK1激酶在心肌再生的功能和机制。

磷酸化并不是一个全新的研究方向,现有研究中对于心肌内主要蛋白的磷酸化修饰情况以及心肌的磷酸化组学分析是非常多的。这种情形下,如何在众多相关的研究中脱颖而出,并发掘自己研究的新意便尤其重要。该课题组发现,目前国内外更多的是针对成年心肌缺血再灌注、心肌肥厚或心肌病等模型的磷酸化蛋白组学分析,而对于新生小鼠心脏损伤诱导的心肌再生过程中磷酸化蛋白组学相关的研究是空缺的。新生鼠恰恰具有成年鼠所不具备的心肌损伤后自我修复的能力,这对于研究唤醒成年心肌再生的机制具有重大意义。该课题组采用定量磷酸化蛋白组学技术分析新生鼠心梗模型,,不仅填补了这方面的研究空白,还发现了新生鼠心肌损伤修复能力与心肌内蛋白激酶的磷酸化水平相关,并通过分析发现激酶CHK1在心脏再生中可能扮演着重要角色。

图.组学分析

缩短一半实验周期——使用病毒载体进行实验

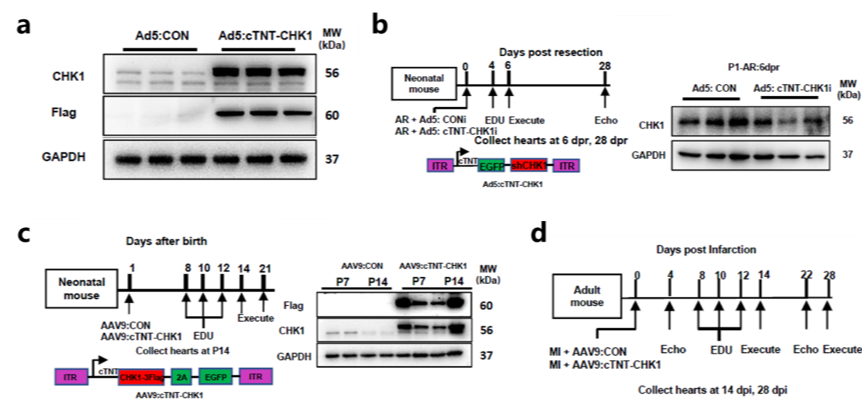

基于以上分析要对CHK1进行在体表达调控,以往研究中多采用转基因小鼠来进行研究,但转基因小鼠从构建到单纯获得表型就需要1-2年时间,这样一来会推迟研究进度导致课题新颖性减弱,二来也不便于进行时间性掌握。因此范燚博士所在团队选择采用工具病毒载体去实现目的基因的特异性干扰和过表达,并取得了很好的效果,而且从构建病毒到获得表型、再到获得成果整个流程只花了1年时间,实验周期较传统方法缩短了一半以上。

在工具病毒载体的选择上范燚博士做了巧妙地设计,首先在体外模型中,因为是新生鼠原代心肌细胞,所以实验周期短,需要外源基因能够高效的感染且快速的表达,这时她便选择了高效瞬时表达的病毒载体-腺病毒(Adv)载体(图2. a);其次在新生鼠敲除模型中,因为新生鼠在出生后7天就会丧失心肌再生能力,只有几天的干扰时间窗,同样需要高效感染并快速表达,因此其再次选择了腺病毒载体(图2. b);最后在新生鼠模型过表达调控及成年鼠模型调控中,实验需要一个表达的时间空白窗,这时选择了表达时间较慢的AAV载体(图2. c,d),巧妙地实现了表达要求。”整个方案设计合理,工具病毒载体选择巧妙,为课题的顺利完成和后期机制探索赢得了时间。

图.不同模型中基因表达调控工具病毒载体选择及实验设计

问及论文的顺利发表,范燚博士提到,“这篇文章选题方向聚焦前沿、独辟蹊径,运用合作课题组成熟的组学研究平台,结合独特的新生小鼠心肌再生模型,挖掘重要的再生调控激酶,研究的最终目标旨在为临床心肌梗死患者的再生治疗服务。这些重要的创新点和潜在的临床转化价值是我们文章顺利发表的关键。“

而谈及未来的研究探索,范燚说,“我们课题组将延续着原有的方向进行深入探索,期望将我们文章里的成果进行临床转化,让研究成果真正走向临床,去治疗心脏方面的一些疾病。让科研真正应用于临床,这不仅是范燚博士的期待,也是所有坚持做科研的临床医生们共同努力的方向。

范燚 ,南京医科大学心血管内科学博士,现为东南大学附属中大医院心内科住院医师。

以第一作者在Circulation、J Cell Biochem、Genetica等期刊发表多篇文章,曾获美国心脏协会(AHA)心血管研究新星奖,入选江苏省人民医院2018年十大“国际时刻”事件。

© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .

© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .